短剧海外本土化挑战:如何适应不同市场?

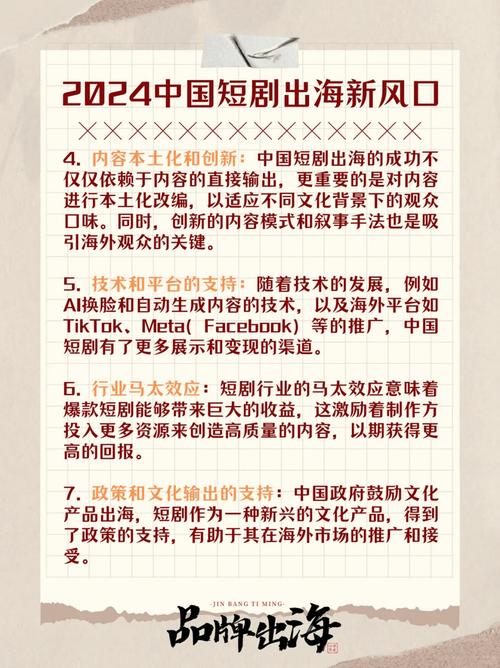

随着短剧的全球化发展,越来越多的制作公司将目光投向了海外市场,尤其是针对不同文化背景、审美偏好及市场需求的本土化改编。然而,短剧海外本土化并非一蹴而就的过程,它涉及到多个方面的调整与适应。本文将详细探讨短剧在海外市场本土化所面临的挑战,并提供如何在不同文化和市场中成功适应的策略。

1. 理解目标市场的文化差异

短剧的成功与否往往依赖于内容是否能够引起目标市场观众的共鸣。在不同的国家和地区,观众的文化背景、生活方式、娱乐偏好以及对影视作品的接受度各不相同。例如,欧美观众可能偏好更直接和开放的情节,而亚洲市场的观众则可能对情感表达和故事结构有着更细腻的要求。因此,制作公司需要深入了解每个市场的文化差异,并根据这些差异对剧本、角色设置及情节进行本土化调整。

2. 语言和翻译的挑战

语言是短剧本土化中的核心挑战之一。在进行翻译时,文字的转换不仅要确保语言的准确性,还需要考虑到当地语言的表达习惯和情感传递。对于一些带有地方方言、俚语或文化特定元素的内容,直接翻译可能会导致观众难以理解或产生文化隔阂。因此,除了直译外,注重语言的本土化和口音的适应至关重要。

3. 调整剧情与角色

不同市场的观众对剧情的喜好、节奏以及角色的设定有不同的期待。比如,在一些西方国家,幽默感和快节奏的情节往往更受欢迎,而在东方市场,深刻的人物刻画和细腻的情感表现可能更具吸引力。因此,在进行短剧的本土化时,可能需要根据不同市场的需求对角色设定、剧情结构以及表现方式做出调整。这些调整不仅包括视觉元素,还包括剧中人物的性格塑造和他们的互动方式。

4. 改编与原创内容的平衡

对于短剧的海外本土化,有时是进行直接的改编,甚至是重拍原剧,而有时则是根据当地市场的需求进行创作全新的剧集内容。改编与原创内容之间的平衡至关重要。直接改编虽然可以保留原剧的精髓,但也可能面临不符合当地观众口味的风险。相比之下,原创内容则能够更好地适应当地市场的需求,但同时也需要较高的制作投入与创作团队对目标市场的深刻理解。

5. 数据驱动的市场研究

短剧本土化的成功与否,很大程度上取决于对目标市场的精准把握。随着大数据技术的进步,市场研究不再仅仅依赖于直观感受和经验,数据分析成为了决定内容创作方向的关键工具。通过对观众偏好、观看习惯、用户反馈等数据的深入分析,制作公司可以更精准地定位哪些内容元素在特定市场中最具吸引力,从而最大程度地提高短剧的本土化成功率。

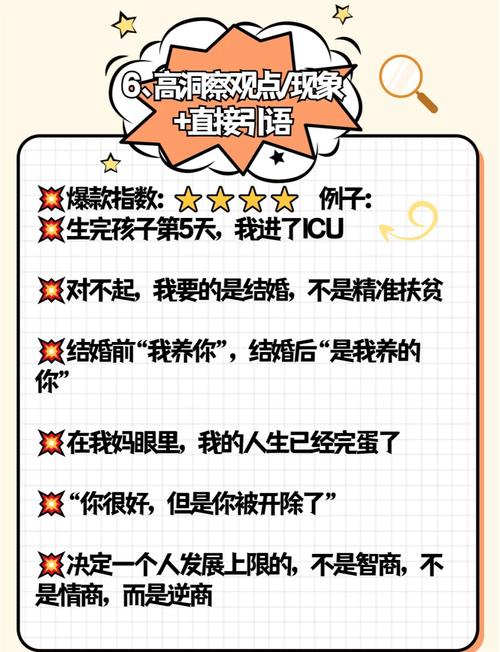

6. 本地化的营销策略

短剧的本土化不仅仅是内容上的调整,营销策略同样需要针对不同市场进行定制。在每个国家和地区,适合的推广手段和媒介渠道各不相同。例如,欧美市场的社交媒体推广可能偏重于Instagram、Twitter等平台,而亚洲市场则可能更侧重于微信、微博等本地化社交媒体。制作公司需要根据市场的不同,制定符合当地文化和观众需求的营销策略,以达到最佳的推广效果。

7. 跨文化合作与合作伙伴选择

短剧本土化过程中,跨文化合作也是一种重要的策略。与当地的制作公司、导演、编剧等合作,可以更好地理解目标市场的文化需求,保证短剧内容的本土化深度。此外,合作伙伴的选择对于本土化的顺利进行至关重要。当地制作团队不仅了解本土文化,还能提供宝贵的市场见解,从而确保短剧能够在该市场中获得更大的关注和成功。

8. 持续的反馈和优化

短剧的本土化并非一蹴而就,它是一个持续优化的过程。通过对观众反馈的实时监控和分析,制作公司可以及时调整剧集内容,优化剧情和角色设定。例如,某一剧情设置在某个市场引发了观众的不满,制作公司可以根据反馈迅速进行修改,以避免短剧的收视率和口碑受损。持续的优化不仅可以提升观众的观影体验,还能增加短剧在海外市场的竞争力。

结论

短剧海外本土化是一个复杂的挑战,涉及到文化适配、语言翻译、剧情调整、营销策略等多个方面。成功的本土化不仅仅依赖于对文化差异的敏感把握,更需要通过数据分析、跨文化合作和持续的反馈机制来不断优化内容和策略。通过这些努力,制作公司能够有效地克服本土化过程中遇到的种种挑战,确保短剧在全球范围内的成功传播和持续发展。