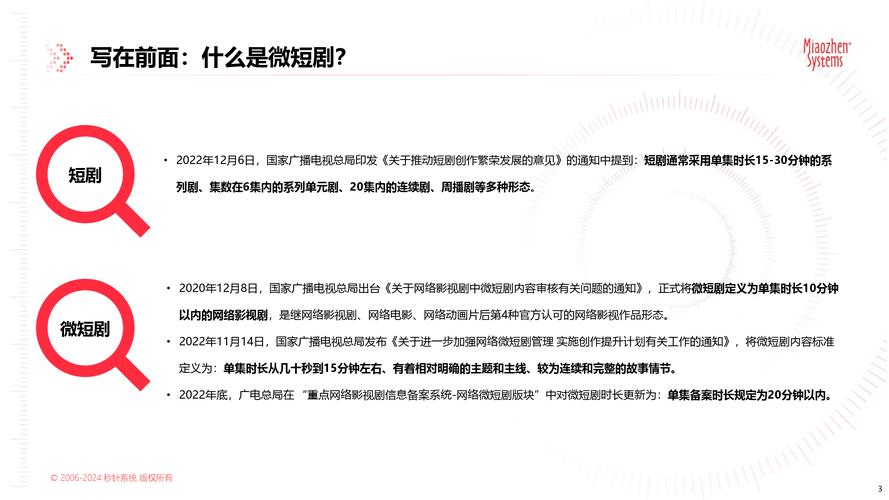

短剧出海本土化实践:从语言翻译到文化适配的案例

随着全球化进程的加快,短剧作为一种新兴的娱乐形式,在全球范围内受到了观众的广泛关注。短剧的独特魅力在于其短小精悍的剧情和多样化的表现形式,因此在海外市场的拓展中,它越来越成为内容平台的重要组成部分。然而,短剧的出海并不是简单的语言翻译,更需要从文化适配的角度进行深度思考和实践,确保其能够成功打入不同文化背景的市场。本文将通过具体案例,深入探讨短剧出海的本土化实践,从语言翻译到文化适配的各个方面。

一、短剧出海的本土化需求

短剧在不同国家和地区的传播面临着诸多挑战,其中最显著的问题便是语言和文化的差异。单纯的语言翻译往往无法解决文化壁垒,许多幽默、习惯、价值观等方面的差异可能导致原剧内容无法被目标市场的观众所理解或接受。因此,短剧出海的本土化不仅仅是语言层面的翻译,更是文化内涵的深度调整。

1. 语言翻译的准确性与创意

短剧的语言翻译是本土化过程中的第一步,翻译质量的高低直接影响观众的观看体验。在翻译时,译者不仅要准确传达原剧的内容,还需充分考虑到目标语言的表达方式和习惯。特别是在幽默、俚语等方面,简单的字面翻译可能会失去原本的趣味和效果。举例来说,Netflix推出的热门短剧《黑镜子》就经历了多次本土化调整,尤其是在不同文化背景下的幽默翻译上。通过专业的翻译团队,剧中的一些俚语和文化背景得到了有效的本土化,让不同语言的观众都能感同身受。

2. 文化适配的深入探讨

除了语言翻译,文化适配是短剧出海的关键环节。在文化适配的过程中,制作方需要对剧集的剧情、角色设定、社会背景等进行深度调整,以确保它们符合目标市场的文化特征。例如,一部关于家庭价值观的短剧在西方市场可能注重个人自由与自我实现,但在亚洲市场,可能更需要强调家庭团结和集体主义的价值观。以短剧《生活大爆炸》为例,这部剧虽然在全球范围内取得了巨大的成功,但在进入中国市场时,制作方就针对中国观众的文化特征,对剧中的一些情节进行了适当的调整,使其更符合中国观众的文化预期。

3. 本土化的演员与配乐选择

在短剧的本土化过程中,演员的选择和配乐的搭配也是至关重要的因素。演员的文化背景和演绎风格直接影响观众的代入感和共鸣。举例来说,韩国的电视剧《太阳的后裔》在进入中国市场后,除了语言翻译和剧情调整外,剧中的演员阵容和背景音乐的本土化也为该剧的成功打下了基础。特别是在中国市场,剧中的配乐根据中国观众的喜好进行了调整,成功地增加了该剧的吸引力。

二、短剧本土化的成功案例分析

1. 《怪奇物语》(Stranger Things)

《怪奇物语》是Netflix推出的热门短剧,凭借其悬疑与科幻的题材吸引了全球观众。该剧的出海本土化实践非常成功,其中最为关键的一个因素就是其充分考虑了不同文化背景观众的观看需求。虽然剧情涉及的是美国小镇的生活,但剧中的友情、勇气、家庭等主题在全球范围内具有普遍的认同感,因此在翻译过程中,剧组特别注重保留这些普遍价值观的核心元素。

2. 《黑镜子》(Black Mirror)

《黑镜子》是一部以未来科技和社会现象为题材的短剧。其本土化策略非常成功,特别是在多个国家的文化适配上。例如,在印度市场推出时,剧组特别关注到印度的传统价值观和宗教背景,在翻译时避开了一些可能引起争议的内容,并且将某些科技元素与当地的社会现象进行了有机结合,使得剧集能够在印度市场成功推广。

三、短剧出海的本土化策略总结

1. 语言翻译的质量至关重要,译者需要精确传达剧集的核心信息,并根据目标市场的语言习惯进行适当调整。

2. 文化适配是短剧出海成功的关键,不同地区的文化背景和价值观需要在剧本创作、角色设定、情节安排等方面进行深入考虑。

3. 本土化的演员阵容和配乐选择可以有效提高剧集的观众认同感和代入感,是短剧出海的一个重要组成部分。

4. 成功的本土化案例表明,短剧的出海不仅仅是语言的转换,更是文化的深度对接。通过精准的本土化策略,短剧能够在全球范围内取得更好的市场反响。

结语

随着短剧形式的不断发展和全球内容市场的不断拓展,短剧出海的本土化实践将变得愈加重要。通过语言翻译和文化适配的双重努力,短剧能够在不同文化背景的市场中取得成功。未来,短剧的本土化策略将成为全球内容创作的重要参考,为不同国家和地区的观众带来更多元化、个性化的娱乐体验。