短剧女主“哭戏”经济学:眼药水用量与播放量正相关?

随着短剧的火爆,越来越多的观众关注这些剧集中的细节,尤其是女主角的情感表现和演技。而其中最引人注目的,就是女主角在剧中频繁上演的“哭戏”。在许多短剧中,女主角哭泣的场景屡见不鲜,而眼药水的使用量似乎与这些哭戏的播放量有着不可忽视的关系。我们不禁要问,这背后是否有着某种“经济学”的规律?本文将深入探讨短剧中女主角“哭戏”与眼药水使用量的关系,并分析这种现象如何影响播放量及其背后的经济学逻辑。

一、短剧“哭戏”现象的兴起

近年来,短剧以其快速、紧凑的剧情和情感丰富的表达方式,迅速成为观众追捧的对象。在这些短剧中,女主角往往面临各种复杂的情感纠葛,无论是爱情的挣扎还是家庭的冲突,哭泣成为了情感宣泄的重要手段。短剧中,尤其是那些具有高度戏剧性的情节,女主角的哭戏成为了不可或缺的元素,观众往往因其动情的表现而深受触动。

然而,随着短剧市场竞争的激烈,制作方为了提高剧集的观看率和话题性,开始频繁地增加哭戏的戏份。这些情感充沛的场面不仅能够引发观众的共鸣,还能在社交平台上掀起话题讨论,进而提高剧集的曝光度和播放量。于是,眼药水成为了短剧拍摄中的“必备道具”,其使用量的增加也成为了这些剧集走红的一个“标志性”现象。

二、眼药水使用量与播放量的“正相关”

在短剧中,女主角经常需要上演一场场充满泪水的戏码,这时候,眼药水就成为了保持眼部湿润、增强眼泪效果的重要工具。演员使用眼药水的频率直接影响了剧中哭戏的质量与表现力,也因此影响了观众的情感投入。眼药水的使用量与播放量之间的关系,正是这种情感投入与剧集讨论热度之间的互动体现。

首先,眼药水使用量的增加与哭戏的频率密切相关。剧集中的哭戏越多,演员使用眼药水的频率也越高,这种频率的提升直接导致了剧集播放量的增长。观众对情感深刻、哭泣激烈的场面更容易产生共鸣,这种情感共鸣反过来推动了剧集的传播。尤其是在短剧中,情感起伏较为迅猛,剧集的节奏较快,观众更倾向于集中时间观看短小精悍、感情丰富的内容,这就进一步促进了播放量的增加。

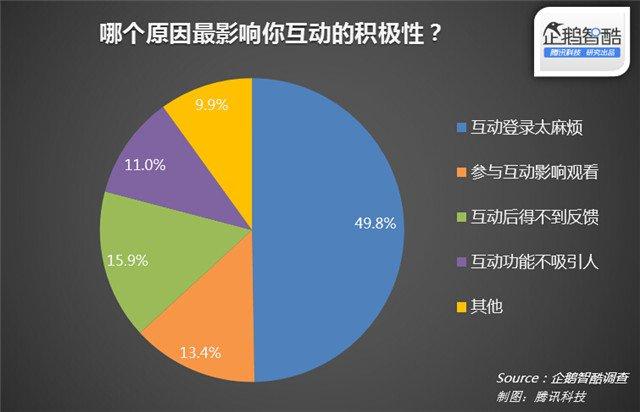

其次,眼药水使用的频繁也与剧集的讨论热度成正比。每当女主角因为某个事件而泪流满面,观众往往会在社交平台上进行激烈讨论。这些讨论不仅限于剧情本身,还包括演员的演技、哭戏的表现力等方面。观众的参与度和讨论热度进一步提升了剧集的曝光率,从而导致了播放量的增加。

三、从“哭戏”经济学看短剧制作策略

这种“眼药水用量与播放量正相关”的现象,从经济学角度来看,实际上是短剧制作中的一种市场策略。制作方通过在剧集中添加更多的哭戏元素,利用情感驱动机制吸引观众的注意力,并激发他们的观看欲望。这种情感共鸣不仅能提高剧集的播放量,还能在一定程度上推动短剧相关产品的衍生品开发。

1. 情感营销策略的应用

短剧的制作方通过设置极富情感张力的剧情,利用观众的情感波动来增加剧集的观看量。哭戏作为最能激发情感波动的元素之一,成为了这一策略的核心。通过不断增加哭戏的频率,制作方可以在短期内提高剧集的关注度,增加播放量,进而提升广告收益和赞助商的兴趣。

2. 社交媒体效应

短剧的播放量不仅仅取决于剧集本身的质量,还与观众在社交平台上的讨论和传播有关。观众对于女主角“哭戏”的评价和讨论,往往会引发更大的社交效应。每一次情感的爆发,都会成为社交媒体上的话题热点,从而带动更多观众观看剧集。这种社交媒体效应,进一步加剧了眼药水使用量与播放量之间的正相关关系。

3. 观众情感的满足

通过增加哭戏,短剧能够满足观众情感上的需求。观众在观看这些充满戏剧性的情节时,往往会产生情感上的共鸣,这种情感的宣泄让观众感受到某种程度的释放。而眼药水作为一种视觉上的增强工具,能够让这种情感的表达更加直观和强烈,进而增强观众的观看体验。

四、结语

短剧女主角的“哭戏”现象和眼药水的使用量之间的关系,反映了短剧制作中的一种市场化策略。在这个竞争激烈的市场中,制作方通过增加情感浓烈的哭戏,不仅能增加剧集的播放量,还能通过社交媒体效应扩大剧集的影响力。眼药水作为这一过程中的“隐性推手”,在剧集的成功中扮演了不可忽视的角色。随着短剧市场的不断发展,这种现象可能会继续加剧,甚至成为短剧制作的一种常态化手段。