短剧女主心理洞察:被物化、被凝视与被资本异化的真相

短剧,作为一种快速传播的影视形式,逐渐成为大众娱乐消费的主流内容之一。在这些短剧中,女主角的塑造与表现常常是观众关注的焦点。然而,在这些表面上看似充满魅力与吸引力的角色背后,往往隐藏着深刻的心理洞察——她们不仅仅是娱乐的工具,更是资本化、物化和凝视的产物。本文将从短剧女主的心理角度出发,探讨她们在当今社会中如何被物化、被凝视以及如何被资本异化,揭示这一现象背后的真相。

一、短剧女主的物化现象

物化,通常指的是将人作为一个物品来对待,忽略了其作为个体的主体性和情感。短剧女主角的物化现象在当今影视作品中屡见不鲜,尤其是当女性角色被塑造成仅仅是满足男性或观众幻想的对象时。她们的价值被局限于外貌、行为和某种特定的情节需要,而非作为一个完整、有血有肉的个体出现。

这种物化不仅体现在角色的外部表现上,也反映在她们的情感需求上。短剧中的女主往往需要满足某种情感需求或行为目的,比如为了爱情、为了解决家庭问题或是获取某种社会地位而做出牺牲和让步。在这些剧本设计中,女性的独立性和自主性常常被压制,取而代之的是依赖和迎合。这种物化的表现不仅使得观众对女性角色的认知变得单一化,也加深了社会中对女性角色的偏见和误解。

二、凝视的社会构建:女性角色的镜像

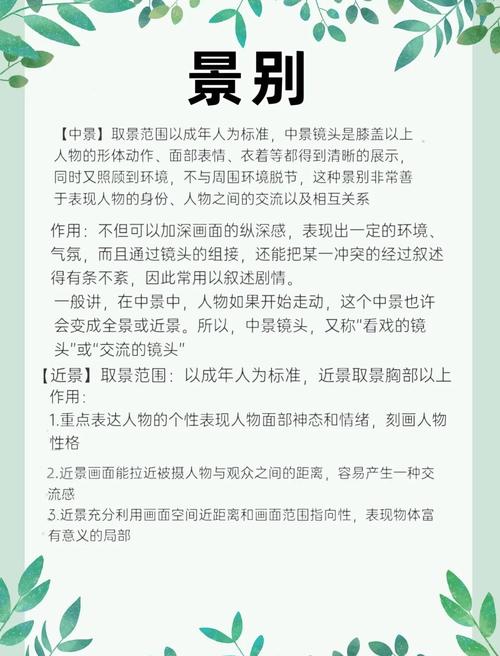

凝视(Gaze)理论,尤其是从电影学者劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)提出的“男性凝视”理论开始,广泛地影响了关于女性角色的讨论。在短剧中,女主角往往是“凝视”的对象。无论是男性角色的注视,还是观众的视线,女主角常常处于被观看的状态中。这种“被看”的状态不仅让女主角的存在感和身份意义局限于他人对她的评价与期待,还进一步加剧了她们作为物品被消费的程度。

这种凝视的存在,让女性角色变得不再是她们自己,而是他人欲望和需求的体现。无论是通过性别角色的设定,还是通过剧情中不断放大的外貌特征,短剧中的女性角色大多数时候都被塑造成供人审视和评判的对象。她们的行为、情感、决策都受到凝视的支配,甚至在剧中的行动完全围绕着迎合他人的期望展开。

三、资本的异化:短剧产业的商业化压力

资本主义社会中的娱乐产业,尤其是短剧产业,往往将商业利益放在首位。这种商业化运作导致了女性角色的异化,即她们作为商品的身份逐渐强化。短剧中的女主角,不再是为了传达深刻的人物塑造和情感故事,而是作为吸引观众、增加点击量的工具。为了迎合观众的需求,尤其是男性观众的审美偏好,女性角色的形象往往被简化为“性感”或“温柔”的符号,符合市场上对女性形象的商业化需求。

这种资本异化不仅让女性角色的多元化和复杂性消失,也加剧了短剧的内容空洞化和消费主义化。观众对短剧的需求,不再是追求深度的情感连接,而是快速满足娱乐需求。资本的力量驱使制作方将女主角的塑造简化为一个“可消费”的符号,而非具有思想和独立性的个体。这种情况也让短剧中的女性角色更加依赖外在的形象和形式,而忽视了其内在价值的提升。

四、短剧女主角色背后的社会文化反思

短剧女主角的物化、凝视和资本异化现象,正是当今社会对女性角色认识的缩影。它反映了社会文化中的性别不平等和女性地位的边缘化。在这种背景下,女性往往被塑造成迎合社会主流期待的对象,而非自主决策和表达自我的个体。这种情况,不仅限制了女性角色在短剧中的发展,也对社会观众产生了深远影响。

面对这一现象,社会应当更多关注女性角色的独立性和多样性。短剧不仅仅是娱乐的工具,更是文化传播的重要渠道。通过创作更多有深度、有独立性、有复杂性的女性角色,可以有效打破现有的物化、凝视和资本异化的循环,推动社会对女性身份的重新认识和尊重。

结论

短剧中的女主角不仅仅是娱乐消费的对象,更是社会文化、性别政治和资本利益交织的产物。通过对短剧女主的物化、凝视和资本异化现象的分析,我们可以更深入地理解当今社会中女性角色的困境。改变这种现状需要创作者、观众和整个社会共同努力,从根本上推动对女性角色的全面认识和尊重。在未来的短剧创作中,期待能够看到更多充满真实感和独立精神的女性角色,而非仅仅是消费市场中的符号。